目次

- なぜ今、動物病院に「コンテンツマーケティング」が必要なのか

- コンテンツがもたらす“信頼”と“選ばれる理由”

- 動物病院が発信すべき5つのテーマ軸

- 信頼を生む専門記事の構成とストーリーデザイン

- 専門知識をわかりやすく伝えるライティングのコツ

- SEOで上位を狙うための実践テクニック

- SNS・口コミ・メルマガとの連携で広げる導線設計

- 成功事例:記事発信で新規来院が増えた動物病院

- 継続的な運用を成功させる体制づくり

- まとめ:専門性を“価値”として伝える時代へ

1.なぜ今、動物病院に「コンテンツマーケティング」が必要なのか

これまで動物病院の集客といえば、「立地」や「口コミ」が中心でした。

しかし、現在は飼い主が自ら情報を調べ、比較・検討する時代です。

Google検索で「犬 皮膚病 ○○市」「猫 食欲ない 相談」といったキーワードを入力し、

信頼できそうな病院を探す行動が一般化しています。

このとき、診療案内だけのホームページでは「選ばれる理由」が弱くなります。

一方で、ブログ記事やコラムで専門的な知識を発信している病院は、

「この先生は詳しい」「この病院なら任せられる」と信頼を獲得します。

つまり、コンテンツ(情報発信)=信頼づくりの基盤。

SEO・SNS・口コミのどれを強化するにも、まず“中身のある発信”が欠かせません。

2.コンテンツがもたらす“信頼”と“選ばれる理由”

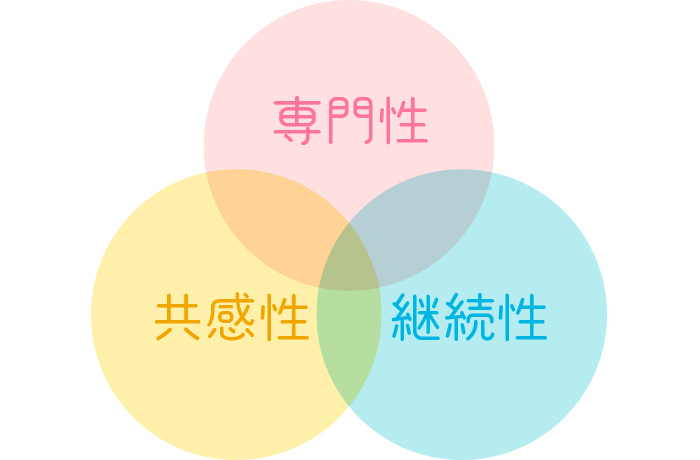

動物病院における「信頼」は、次の3つの要素で構成されています。

| 信頼の要素 | 内容 | コンテンツの役割 |

| 専門性 | 医学的根拠・経験に基づく知識 | 記事で“根拠”を示すことで伝わる |

| 共感性 | 飼い主の悩みに寄り添う姿勢 | コラムで“心の距離”を縮める |

| 継続性 | 定期更新による安定感 | 「今も活動している」印象を与える |

多くの飼い主は、「動物病院の技術」よりもまず**“信頼できる人かどうか”**を見ています。

その判断材料が、Web上での発信内容です。

たとえば、以下のような違いを見てみましょう。

- ❌ 「犬の皮膚病治療を行っています」

- ✅ 「季節によって増える犬の皮膚トラブル。その原因と自宅でできるケア方法を紹介します」

後者は、専門性と親切さを同時に伝えるコンテンツです。

こうした積み重ねが、結果的にSEO上位+来院率アップにつながります。

3.動物病院が発信すべき5つのテーマ軸

どんなテーマで発信すればよいか迷う院長先生も多いでしょう。

以下の5つの軸を意識すると、読者ニーズとSEOの両立ができます。

- 症状・疾患別解説記事

例:「猫の尿路結石のサイン」「犬のアトピー性皮膚炎の原因と対策」

→ 専門性を示すことで検索流入が増加。 - 季節・環境に応じた予防情報

例:「夏の熱中症対策」「冬の乾燥トラブルと皮膚ケア」

→ 年間を通じて更新しやすく、SNSでも拡散されやすい。 - 飼い主向けケア・生活アドバイス

例:「シニア犬との暮らし方」「猫のストレスサインの見分け方」

→ 専門知識を“生活レベル”に翻訳する。 - 病院の取り組み・理念紹介

→ 記事にすることでブランディング効果。採用にも有効。 - 症例紹介・成功事例(匿名・写真加工付き)

→ 実績と経験をストーリーで伝え、説得力を高める。

4. 信頼を生む専門記事の構成とストーリーデザイン

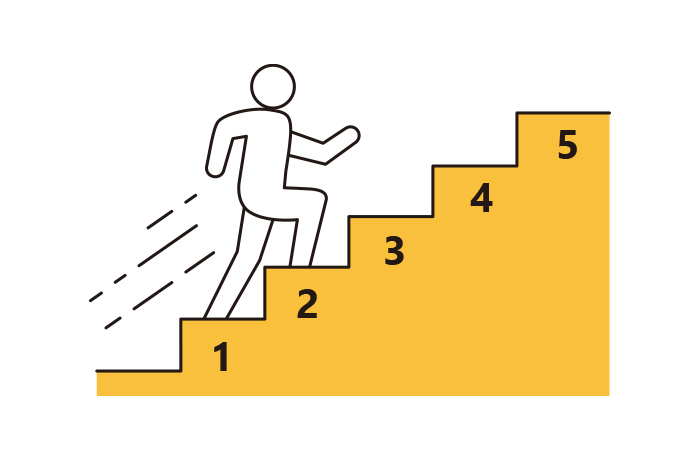

良い記事は、構成の段階で読者の感情を設計しています。

理想的な構成は次の5ステップ:

- 問題提起(共感)

→ 「うちの子も同じかも」と感じさせる導入。 - 原因説明(専門性)

→ 専門知識をやさしく解説。 - 対処法・アドバイス(実用性)

→ 飼い主が“今できること”を提示。 - 病院としての考え方(信頼)

→ 「なぜ当院ではこの治療を採用しているか」を説明。 - 行動喚起(CTA)

→ 「気になる症状があればご相談ください」など自然な誘導。

この流れに沿うことで、記事全体がスムーズに読まれ、

SEO的にも「滞在時間」「内部リンク」「CTR(クリック率)」が向上します。

5.専門知識をわかりやすく伝えるライティングのコツ

動物医療の知識は高度ですが、読者は医療の素人です。

専門性を保ちながらも、やさしく伝えることが重要です。

✅ 伝わる文章の3原則

- 専門用語には必ず補足を入れる

例:「外耳炎(耳の中に炎症が起きる病気)」 - 比喩でイメージを補う

例:「皮膚が乾燥してフケが出る状態は、人で言う“アトピー性皮膚炎”に近い症状です」 - 1文は短く・主語を省かない

→ 「原因は〇〇です。治療には△△を使います。」と明確に。

💡信頼感を高める表現テクニック

- 「〜と考えられています」など、根拠を明示。

- 「当院では〇〇の考え方を重視しています」と、方針を説明。

- 実際の診療事例や経験談を挿入する。

「親切な専門家の声」が伝わる文章こそ、SEOでも上位を狙えるコンテンツです。

6.SEOで上位を狙うための実践テクニック

信頼性だけでなく、検索エンジンが理解しやすい構造にすることが大切です。

▷ 基本設定

- タイトルに主要キーワードを含める(例:「犬 皮膚病 対策」)

- 見出し(H2・H3)にも関連語を入れる

- 1記事あたり2,000〜4,000文字以上が理想

- 内部リンクで関連ページを結ぶ

- 画像にはalt属性を設定

▷ E-E-A-Tを意識する(Google評価基準)

- Experience(経験):診療現場での実体験を盛り込む

- Expertise(専門性):資格・肩書・執筆監修を明記

- Authoritativeness(権威性):信頼できる情報源を引用

- Trust(信頼性):明確な医院情報・監修表記を設置

この4つの要素を備えた記事は、Googleが「信頼できる情報」と判断し、

長期的に上位表示されやすくなります。

7. SNS・口コミ・メルマガとの連携で広げる導線設計

記事を書くだけで終わらせず、発信導線を複数持つことが重要です。

- SNS連携(Instagram・X)

→ 記事の要約+写真で紹介し、病院サイトへ誘導。 - LINE公式アカウント

→ 新着記事の通知でリピート率を高める。 - 口コミサイトとの連動

→ 「詳しくはこちらの記事で紹介しています」と誘導。 - メルマガ・院内ポスター

→ オフラインでもコンテンツを活用可能。

特にInstagramは、ビジュアル×短文解説が相性抜群。

写真→リンク→記事の流れで「共感から信頼へ」を生み出します。

8.成功事例:記事発信で新規来院が増えた動物病院

🏥 事例:岐阜県・M動物病院

課題:

地域内で競合が増え、HPアクセス数が月300件程度で停滞。

対策:

- 月2本のブログ記事を院長・スタッフで分担執筆

- 「症状別記事+季節記事」を中心に更新

- SNSと連動して配信

結果:

- 半年後のアクセス数:300 → 1,200PV

- 「猫 口内炎 ○○市」で検索2位

- 新規問い合わせ数:月8件 → 19件に増加

特に、「記事を読んで相談したくなった」という声が増え、

“来院のきっかけがコンテンツ”という好循環が生まれました。

9.継続的な運用を成功させる体制づくり

良い記事を1本書くよりも、継続して発信する仕組みを作ることが成功の秘訣です。

✅ 運用のポイント

- 月1〜2本の更新頻度を維持

- スタッフごとにテーマ担当を決める(例:看護師→日常ケア記事)

- Googleアナリティクスで効果測定

→ PV数・滞在時間・検索クエリを確認 - 成功記事をSNS広告に再利用

また、外部の制作会社と連携し、構成・SEO監修だけを委託するのも有効です。

自院の専門知識×Webのプロの知見が合わされば、効率的に成果を出せます。

10.まとめ:専門性を“価値”として伝える時代へ

コンテンツマーケティングは、単なる集客施策ではありません。

それは「あなたの病院が、どんな想いで動物と飼い主に向き合っているか」を伝える信頼の表現手段です。

✅ 今日からできる3つのアクション

- 飼い主の悩みをテーマにした記事を1本書く

- 記事内に経験談・根拠・写真を加える

- SNS・LINEでシェアして読者導線を作る

信頼は“言葉”で伝わり、“継続”で定着します。

あなたの専門知識をコンテンツとして発信することが、

地域の飼い主にとって「頼れる存在」への第一歩です。