目次

1. 動物病院におけるWebアクセシビリティの重要性と現状

2. アクセシビリティの基本概念と法的背景

3. 視覚的配慮:色覚特性や視力の違いに対応する設計

4. 操作性の向上:様々な入力デバイスへの対応

5. 認知的配慮:理解しやすい情報設計の実践方法

6. 技術的実装:スクリーンリーダー対応とセマンティックHTML

7. まとめ

1. 動物病院におけるWebアクセシビリティの重要性と現状

動物病院を利用する飼い主様の年齢層は幅広く、20代から80代以上まで多岐にわたります。高齢化社会の進展により、シニア世代の飼い主様も増加しており、老眼や白内障などで小さな文字が読みにくい方、手の震えでマウス操作が困難な方も少なくありません。また、色覚特性を持つ方は日本人男性の約20人に1人、聴覚や視覚に障害を持つ方も、ペットと共に生活し、動物病院のサービスを必要としています。

しかし現実には、多くの動物病院のホームページが、健常者の利用のみを前提とした設計になっているのが実情です。薄い色のテキスト、小さなクリックエリア、画像のみで構成された重要情報、複雑なナビゲーション構造など、アクセシビリティの観点から問題のあるサイトが散見されます。これは単に一部の利用者を排除しているだけでなく、ビジネス機会の損失にもつながっています。

アクセシビリティへの配慮は、障害を持つ方だけのためのものではありません。明るい屋外でスマートフォンを使用する際の視認性、片手での操作、騒音環境での動画視聴など、誰もが一時的に制約のある状況でWebサイトを利用することがあります。ペットの急病で慌てている時、片手でペットを抱きかかえながらスマートフォンを操作する時など、動物病院のサイトは特にストレスフルな状況で利用されることが多いのです。

さらに、アクセシビリティの向上は、SEO効果の向上にも直結します。適切な見出し構造、代替テキスト、意味的なマークアップなど、アクセシビリティのための施策の多くは、検索エンジンがコンテンツを理解しやすくする要素でもあります。つまり、すべての人に使いやすいサイトを作ることは、より多くの人に見つけてもらいやすいサイトを作ることでもあるのです。

2024年4月に改正された障害者差別解消法により、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました。これはWebサイトにも適用される可能性があり、今後アクセシビリティへの対応は法的な要請となることも予想されます。動物病院として地域社会に貢献し、すべての飼い主様に平等なサービスを提供するという観点からも、アクセシビリティへの取り組みは避けて通れない課題となっています。

2.アクセシビリティの基本概念と法的背景

Webアクセシビリティとは、年齢や身体的能力に関わらず、すべての人がWebサイトの情報やサービスにアクセスし、利用できることを指します。国際的な標準規格であるWCAG(Web Content Accessibility Guidelines)2.1では、知覚可能、操作可能、理解可能、堅牢性の4つの原則に基づいて、具体的な達成基準が定められています。

知覚可能の原則は、情報やユーザーインターフェース要素を、利用者が知覚できる方法で提示することを求めています。テキストの代替手段の提供、時間依存メディアへの代替コンテンツ、様々な方法での情報提示、前景と背景の区別の明確化などが含まれます。動物病院のサイトでは、診療時間の画像に代替テキストを設定する、院内紹介動画に字幕を付ける、重要な情報を色だけでなく形やテキストでも区別するといった対応が必要です。

操作可能の原則では、すべての機能をキーボードから操作できること、利用者に十分な時間を提供すること、発作を引き起こさないようにすること、ナビゲーションを支援することが求められます。マウスが使えない利用者でも、キーボードのTabキーで順番に要素を選択し、Enterキーで実行できるようにする必要があります。また、自動スクロールする画像カルーセルには一時停止ボタンを設置し、点滅するコンテンツは避けるといった配慮が重要です。

理解可能の原則は、情報とユーザーインターフェースの操作を理解できるものにすることを要求しています。テキストを読みやすく理解しやすくする、Webページの表示や動作を予測可能にする、入力支援を提供するなどが該当します。専門用語には説明を加え、フォームのエラーメッセージは具体的で分かりやすく、ナビゲーションは一貫性を保つといった工夫が必要です。

堅牢性の原則では、様々なユーザーエージェント(ブラウザや支援技術)で確実に解釈できるコンテンツにすることが求められます。HTMLの文法エラーを避け、WAI-ARIAを適切に使用し、新しい技術を使用する際も後方互換性を確保することが重要です。

日本では、JIS X 8341シリーズとして、WCAGに準拠した国内規格が制定されています。公共機関のWebサイトは既にこの規格への準拠が求められており、民間企業にも徐々に浸透しています。動物病院として、少なくともレベルAの達成基準は満たし、可能な限りレベルAAを目指すことが推奨されます。

3.視覚的配慮:色覚特性や視力の違いに対応する設計

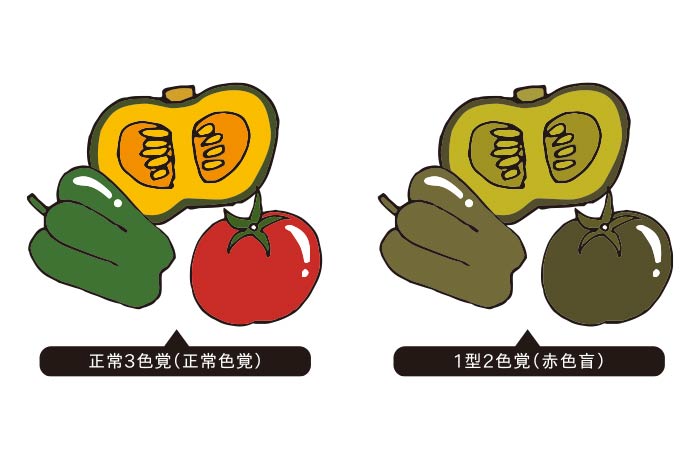

色覚特性を持つ方は、特定の色の組み合わせが識別しにくいという特徴があります。最も多いのは赤と緑の識別が困難な1型・2型色覚で、日本人男性の約5%が該当します。動物病院のサイトでよく使われる「緊急は赤、通常診療は緑」といった色分けは、これらの方には区別がつきません。色による情報伝達に頼らず、アイコンや文字、パターンなど複数の手段を組み合わせることが重要です。

コントラスト比の確保も視覚的配慮の重要な要素です。WCAG 2.1では、通常テキストで4.5:1以上、大きなテキストで3:1以上のコントラスト比が求められています。薄いグレーの文字や、写真の上に直接配置された文字は、高齢者や弱視の方だけでなく、明るい屋外でスマートフォンを使用する際にも読みにくくなります。背景色と文字色の組み合わせは、コントラストチェッカーツールで確認し、十分な視認性を確保する必要があります。

文字サイズの調整機能も必須の要素です。ブラウザの拡大機能を使用しても、レイアウトが崩れないように設計することが基本ですが、さらにサイト独自の文字サイズ変更ボタンを設置することで、利用者の利便性が向上します。本文は最低でも16px相当のサイズを確保し、行間や文字間隔も適切に設定することで、読みやすさが大幅に改善されます。

画像に含まれる情報への配慮も欠かせません。診療時間や料金表を画像だけで提供している動物病院サイトをよく見かけますが、これは視覚障害者だけでなく、画像の読み込みが遅い環境の利用者にも不便です。重要な情報はHTMLテキストで提供し、装飾的な画像と情報を含む画像を明確に区別して、適切な代替テキストを設定することが必要です。

動画コンテンツを使用する場合は、字幕や音声解説の提供を検討すべきです。手術の説明動画や院内紹介動画などは、聴覚障害者のために字幕を付け、視覚障害者のために重要な視覚情報を音声で説明することで、すべての人に情報を届けることができます。YouTubeの自動字幕生成機能を活用することもできますが、専門用語が多い医療情報では、手動での確認と修正が不可欠です。

4.操作性の向上:様々な入力デバイスへの対応

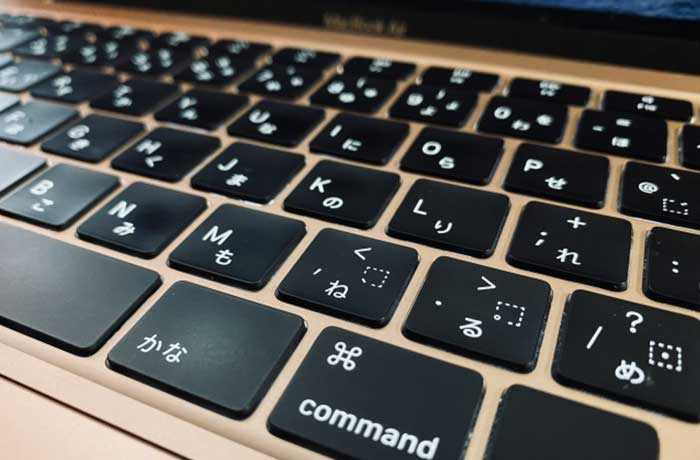

キーボードのみでの操作に完全対応することは、アクセシビリティの基本中の基本です。マウスが使用できない視覚障害者や、手の震えでマウス操作が困難な高齢者、一時的に腕を骨折している方など、様々な理由でキーボード操作に頼る利用者がいます。すべてのインタラクティブ要素がTabキーで選択でき、Enterキーで実行できるようにし、現在フォーカスされている要素が視覚的に明確になるようにする必要があります。

タッチデバイスへの配慮も重要です。スマートフォンやタブレットでは、指での操作が前提となりますが、タップターゲットが小さすぎると、高齢者や手の震えがある方には操作が困難です。最低でも44×44ピクセルのタップ領域を確保し、隣接する要素との間には十分な余白を設けることが推奨されます。また、スワイプやピンチズームといったジェスチャー操作に依存せず、ボタンやリンクでも同じ機能にアクセスできるようにすることも重要です。

フォームの設計には特に注意が必要です。予約フォームや問い合わせフォームは、動物病院サイトの重要な機能ですが、使いにくいフォームは離脱の原因となります。ラベルとフォーム要素を明確に関連付け、必須項目を明示し、入力形式の例を示すことで、利用者の負担を軽減できます。エラーメッセージは具体的で建設的な内容にし、修正方法を明確に示すことが大切です。

時間制限のある操作への配慮も忘れてはいけません。セッションタイムアウトや自動更新がある場合は、事前に警告を表示し、延長や停止のオプションを提供する必要があります。特に高齢者や認知機能に制約がある方は、情報の理解と入力に時間がかかることがあるため、十分な猶予を設けることが重要です。

音声入力への対応も今後重要性を増していきます。音声アシスタントの普及により、「近くの動物病院を探して」といった音声コマンドでWebサイトにアクセスする利用者が増えています。適切な見出し構造とセマンティックなマークアップにより、音声アシスタントが情報を正確に読み上げられるようにすることが必要です。

5.認知的配慮:理解しやすい情報設計の実践方法

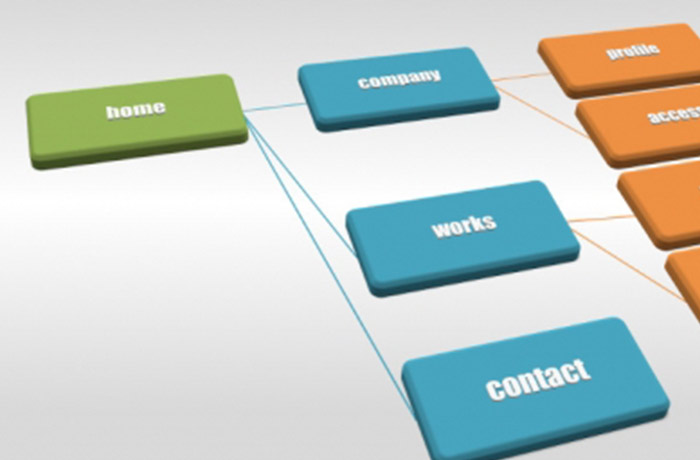

情報の構造化と階層化は、認知的負荷を軽減する重要な要素です。動物病院のサイトには、診療案内、料金、アクセス、スタッフ紹介など多様な情報が含まれますが、これらを論理的に整理し、明確な階層構造で提示することが必要です。パンくずリストやサイトマップを提供し、現在位置と全体構造を把握できるようにすることで、迷子になるリスクを減らせます。

平易な言葉遣いと専門用語の説明も欠かせません。獣医療には専門用語が多く含まれますが、すべての飼い主様が医学知識を持っているわけではありません。「腎不全」を「腎臓の働きが低下した状態」と説明を加える、「BUN」を「血液中の老廃物の指標」と補足するなど、専門用語には必ず平易な説明を併記することが重要です。ただし、過度に簡略化すると正確性が損なわれるため、バランスが大切です。

一貫性のあるデザインとナビゲーションは、学習負荷を軽減します。ページごとにボタンの位置や色が変わったり、メニューの項目が入れ替わったりすると、利用者は混乱します。デザインシステムを確立し、全ページで一貫したルールを適用することで、一度学習したパターンを他のページでも活用できるようになります。

重要な情報の強調と要約も認知的配慮の一環です。長い説明文の前に要点をまとめた箇条書きを配置する、重要な注意事項は視覚的に目立たせる、複雑な料金体系は表形式で整理するなど、情報を段階的に提供することで理解を促進できます。特に緊急時の対応方法など、素早い理解が必要な情報は、シンプルで明確な表現を心がける必要があります。

エラー防止とリカバリーの仕組みも重要です。予約フォームで日付を選択する際は、カレンダーUIを提供して入力ミスを防ぐ、診療時間外の予約を選択した場合は即座にフィードバックを提供する、送信前に確認画面を表示するなど、利用者が間違いを犯しにくく、犯しても簡単に修正できる設計が求められます。

認知症や記憶障害を持つ高齢者への配慮も考慮すべきです。重要な情報は複数の場所に配置し、印刷しやすいレイアウトを提供し、家族が代理で操作することを想定した設計にすることも大切です。ペットの健康記録や予約履歴を簡単に確認できる機能も、記憶の補助として有効です。

6.技術的実装:スクリーンリーダー対応とセマンティックHTML

スクリーンリーダーは、視覚障害者がWebサイトの内容を音声で聞くための支援技術です。適切なHTMLマークアップとWAI-ARIA属性の使用により、スクリーンリーダーが正確に情報を読み上げられるようになります。見出しタグ(h1〜h6)を適切に使用してコンテンツの構造を示し、リストタグでグループ化された項目を明確にし、テーブルには適切なキャプションとヘッダーを設定することが基本です。

画像の代替テキスト(alt属性)は、スクリーンリーダー利用者にとって画像の内容を理解する唯一の手段です。装飾的な画像には空のalt属性を設定し、情報を含む画像には簡潔で的確な説明を記述します。「院長の写真」ではなく「白衣を着た院長の山田太郎が診察室で犬を診察している様子」といった具体的な記述が望ましいです。ただし、過度に長い説明は逆に理解を妨げるため、本質的な情報に絞ることが重要です。

フォーム要素とラベルの関連付けは、技術的実装の中でも特に重要です。label要素とinput要素を正しく関連付けることで、スクリーンリーダー利用者もフォームの目的を理解できます。また、必須項目にはaria-required属性を、エラーメッセージにはaria-describedby属性を使用して、追加情報を提供します。

ランドマークロールの活用により、ページの主要な領域を明確にできます。header、nav、main、aside、footerといったHTML5のセマンティック要素を使用し、必要に応じてrole属性で補完することで、スクリーンリーダー利用者がページ内を効率的にナビゲートできるようになります。

動的コンテンツへの対応も技術的な課題です。JavaScriptで内容が更新される部分には、aria-live属性を設定して変更を通知し、モーダルダイアログではフォーカス管理を適切に行い、非表示コンテンツにはaria-hidden属性を設定するなど、動的な変化をスクリーンリーダーに正しく伝える必要があります。

ページの言語設定も見落としがちな要素です。html要素にlang=”ja”を設定することで、スクリーンリーダーが適切な音声合成エンジンを選択できます。英語の病名や薬品名が含まれる場合は、その部分だけlang=”en”を指定することで、正しい発音で読み上げられるようになります。

7.まとめ

アクセシビリティを考慮したホームページ設計は、すべての飼い主様に平等に情報とサービスを提供するための重要な取り組みです。高齢者、障害者、一時的な制約がある方など、多様な利用者のニーズに応えることは、動物病院としての社会的責任であると同時に、より多くの患者様にリーチする機会の拡大にもつながります。

実装にあたっては、完璧を目指して一度にすべてを改善しようとするのではなく、優先順位を付けて段階的に取り組むことが現実的です。まず、コントラスト比の改善、適切な見出し構造の実装、キーボード操作への対応など、基本的な項目から着手し、徐々に高度な対応へと進めていくことをお勧めします。

アクセシビリティの改善は、技術的な対応だけでなく、コンテンツ作成やデザインの段階から意識することが重要です。新しいコンテンツを追加する際は、最初からアクセシビリティを考慮することで、後からの修正コストを削減できます。スタッフ全員がアクセシビリティの重要性を理解し、日常的な更新作業でも配慮できるよう、組織全体での意識向上も必要です。

また、アクセシビリティの取り組みは、一度実装したら終わりではありません。技術の進歩、ガイドラインの更新、利用者のフィードバックなどを踏まえて、継続的な改善を行うことが大切です。実際の利用者、特に障害を持つ方からの意見を積極的に収集し、改善に活かすことで、真に使いやすいサイトへと進化させることができます。

アクセシビリティへの投資は、短期的にはコストに見えるかもしれませんが、長期的には大きなリターンをもたらします。SEO効果の向上、利用者層の拡大、ブランドイメージの向上、法的リスクの回避など、多面的なメリットが期待できます。何より、すべての飼い主様が安心してペットの健康を守れる環境を提供することは、動物病院の本質的な使命に合致するものです。

デジタル技術が進化し続ける中で、Webアクセシビリティの重要性はますます高まっています。音声インターフェース、AR/VR、AIアシスタントなど、新しい技術が登場する度に、アクセシビリティの概念も拡張されていきます。今からアクセシビリティを重視した設計思想を確立しておくことで、将来の技術変化にも柔軟に対応できる強固な基盤を築くことができるでしょう。すべての人に開かれた動物病院のWebサイトは、地域社会における信頼と共感を生み、持続的な成長の原動力となるはずです。